一、绪论

研究统计史有非常多的方法。林意唐博士最感兴趣的是统计数字的社会条件——即统计数字如何在社会条件中生成,它又如何反馈到社会中。所以这个研究更加关注的是“统计的实践”(statistical practices),即行动者如何收集和发表数据。

因此,回顾一下统计的社会历史领域研究是非常有帮助的。这些研究往往选择一种批判性的立场,用历史或社会研究的视角来研究统计数字是如何被使用的。其中最受关注的是Theodore M. Porter[1]、Alain Desrosières[2]、Sally Engle Merry[3]。上述作品都是在研究在不同的社会背景下,如何引起不同方式的量化,又反过来如何塑造相关的现象和知识。

具体来说,Theodore M. Porter讲述了对于专业团体的信任如何转移到对统计数字的信任的过程:传统发表的报表以绅士群体的签字为信用背书,但随着政府监管和证据的介入,他们开始越来越多的使用统计数字来证明专业性。而社会学家对于数字的讨论也越来越多,他们开始把数字放在中心,讨论我们社会对于量化造成了什么样的影响,量化又如何反过来塑造了政策过程。例如Wendy Espeland等人合著的Engines of anxiety[4]研究了全球大学的排名量化问题,例举了美国的法学院如何通过通过全球排名的指数如何影响管理层对于经费使用的决策。此外,人类学家Vincanne Adams的作品Metrics: What Counts in Global Health[5]提供了大量的案例研究,讨论公共卫生官员是如何为他们的国际受众收集统计与报告数据:由于很多国家预算不足,需要依靠如国际卫生组织来支持国内卫生事业的发展,因此倾向于通过统计的数字证明国际资助的必要性。

非常值得一提是法国统计社会史学家Alain Desrosières的作品La politique des grands nombres(The politics of large numbers,中译《大数的政治》)说明和比较了各国的统计形成和不同传统。Alain Desrosières提出,量化是一种特定的语言,具有可以转换的特点,因此数字可以成为支持不同行动者之间关系的工具,将行动者联系在一起。借助这样的分析框架,林意唐博士的研究试图通过以一种互动性的视角研究统计数字与行动者的关系。

回顾关于统计数字的研究,存在着两个两极分化的立场:一种立场认为所有统计数字都是被操控的,批评数字没有没有真实性;另一种立场则强调只有数字是事实,没有统计数字是无意义的。而借助Desrosières的分析视角,林意唐的研究为两极的立场提供了第三条路,即透过数字的社会史视角,将统计数字作为行为者用来表达他们的想法和推进他们的议程的语言来研究[6]。

以上讨论所有的研究都来自欧美的学者提出的理论框架或案例分析。而我们尚未看到考虑跨国情况,特别是将19、20世纪殖民主义与国家间的竞争纳入的研究。因此,此研究希望能够纳入跨国界的情形,即以世界卫生组织为行动者,研究WHO的想法以及WHO的想法如何在中国被理解和被转译,中国又如何把自身的想法与统计数字反馈给WHO,并且研究特别关注于WHO和地方官员使用数据的不同方式。从这个意义上来说,这是一个跨国史的研究。

因此,这个研究也必须跟过去二十年历史学的显学趋势——全球史进行对话。尽管这一超越国家写作的趋势下存在的不同方法的分类:跨文化历史(transcultural history)强调跨文化的相遇;跨国历史(transnational history)强调广泛的联系(例如移民现象、电报、交通设施等);全球史家(global history)则强调这些结构得以建立的结构背景。因此,可以讲他们对应为三个不同的层次:全球史从宏观角度讨论跨国的现象,跨国史强调中观层面,而跨文化史则强调文化实践等微观层面。

在使用不同方法学者的作品中,这些方法并不是截然互斥的,而只是突出表现为某一种方法。因此林意唐的研究在于强调机构的专家在不同层面是如何互动的,是如何在不同层面进行对话和转译的。这决定了本研究所采用的的多样化行动者的档案来源(图1)。

图1:行动者分布图,(林意唐讲座分享截图)

20世纪,中国事实上一直是世界卫生组织(包括国际联盟卫生组织)关注的兴趣中心,也是一些著名基金会(如洛克菲勒基金会)的关注重点,因此这为此研究提供了从1910-1960年代丰富的档案文献。

林将他的作品分成了七章,并且区别于一般的历史书,展现的不是一个线性的过程,是不同的行动者在不同的时刻使用统计的方式,章节划分的背后隐藏着网络的概念。

二、案例研究——Edgar Sydenstricker、陈志潜与定县的公共卫生实验

Edgar Sydenstricker(1881-1936)于1881年出生在上海。他与中国始终有着特别的联系,其父是美国长老会派驻中国的传教士赛兆祥(Absalom Sydenstricker,1852-1931),其妹为长居中国的著名作家赛珍珠(Pearl Sydenstricker,1892-1973)。Sydenstricker直到1896年才回到纽约接受大学教育。受家庭背景的影响,1915年开始,他踏入公共卫生领域,加入了美国公共卫生署(United States Public Health Service)并成为该机构有史以来的第一位统计学家。

1928年,Sydenstricker接受米尔班克纪念基金会(Milbank Memorial Fund)的邀请成为该基金会的第一任研究部部长。事实上,早在1922年,米尔班克基金会在纽约州设置了三处公共卫生示范区,分别为纽约市约克维尔区(Bellevue-Yorkville)、雪城(Syracuse)、卡特罗格斯县(Cattaraugus County),分别为大城市、中型城市、乡村地区,意在通过对比测试公共卫生服务在不同区域的可行做法,并借此呼吁政府政府投资建设地方卫生局。Sydenstricker指出在这些公共卫生示范区没有可靠的统计,只有通过对照组施行一个社会实验,才能够证明示范区的价值。

这一卫生示范区的概念在遥远的中国播下了种子,当时在中华平民教育促进会担任总干事的教育家晏阳初(1890-1990)计划在定县(今河北定州市)推广公共卫生实验,在晏周游美国寻找资金援助时遇到了Sydenstricker。于是,在米尔班克纪念基金会的资助下,Sydenstricker被派往中国提供支持,希望将卡特罗格斯县的示范区经验移植到定县。然而,在实践过程中遇到了很大困难:当时定县缺乏行政能力,基本没有有效的统计数据,根本无法进行有效的实验。于是,在跟其余几位派驻在中国的卫生专家讨论后,Sydenstricker将原本打算用于建立定县统计系统的一万美元赠款改以赞助定县设置医院。

中华平民教育促进会也意识到移植制其他地区的公共卫生系统不能满足农村发展的需要。随后在晏阳初的邀请下,毕业于协和医学院和哈佛大学的公共卫生学家陈志潜(1903-2000)来到定县接手了试验区的公共卫生工作。陈的理念是在定县设立一个三级保健系统,立足村—县的单位,基本保健人员和卫生领导都来自村本身,并且运行的经济与村的经济资源一致。值得注意的是,尽管事实上定县抛弃了米尔班克纪念基金会的卫生示范区理念,但是在陈志潜的英文报告中仍可见将定县称之为“卡特罗格斯县卫生示范区”的表述。此外,陈志潜表示此系统的人均医疗花费比村民以往花在传统疗法上的年支出还来得低,而定县公共卫生设施正是当时最便宜的公共卫生系统。这种强调人均医疗花费的方法与米尔班克的卫生实验区的统计方式如出一辙,尽管这一方式后来受到了他在协和医学院的导师兰安生(John B. Grant)的批评。

林意唐在研究中认为,透过这个案例,我们可以发现这是一种通过统计数字将定县的实验去在地化的呈现,转译成为其他地区公共卫生人员也可以使用的形式,在当时某种程度上是一种对于在地秩序的全球转化——强调在地的经验何以成为全球的应用。例如米尔班克基金会期待着通过卡特罗格斯县与定县的实验总结出可广泛适用的公共卫生经验。此外,从Sydenstricker到陈志潜的做法,又给我们一些重要的启示:

1.来自各地的专家带着在地的知识和专业的训练,创造出一个共同信任的基础,并且个人魅力在此起到了很大作用,成为了定县的实验计划受到各基金会的资助的重要因素。

2.统计数字是一种重要的在地化的经验,成为了普及当地现实的一种方式,并供慈善基金会在财政上认可。

3.统计数字在事实上并没有真正取代专家的地位,从这个意义上,不能简单地说统计数字影响了政策的决策。

三、战后世界卫生组织的实践

1.世界卫生组织的健康信息系统

二战后,科学乐观主义(Scientific Optimism)思想流行,特别强调统计数据所代表的的客观和科学性。因此,在战后成立的世界卫生组织(WHO)中,统计数字不仅被用于流行病学情报,还作为规划流行病控制行动、管理在地工作和开展公共卫生措施研究的核心要素。美国卫生署的一位医生Thomas Parran(1892-1968)代表美国政府提供了一份草案,建议WHO应通过统计服务来收集、分析、解释和传播与健康与医学的信息。作为WHO重要的财政来源,美国政府的支持也是这一新制度的决定性因素。于是,一个以数字维持的WHO健康信息系统出现了。

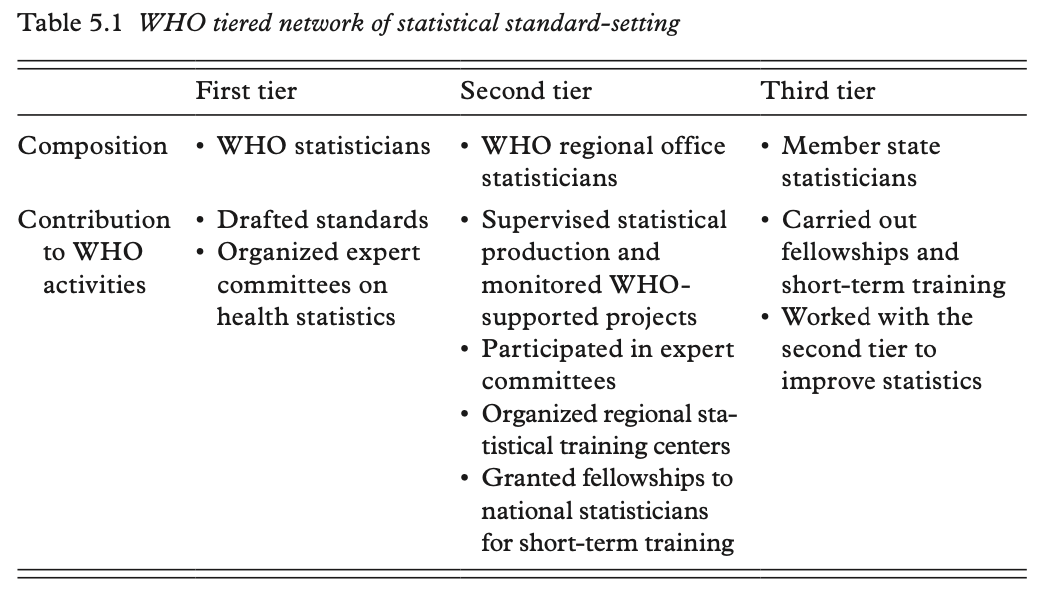

这个信息系统的网络在实践中被分成了三层:第一层由WHO当中受过约翰·霍普金斯大学公共卫生学院培训(Johns Hopkins School of Public Health, JHSPH)的工作人员组成,他们直接担任最高层,并参与统计标准的制定。第二层,即中间层由WHO区域办事处的统计人员网络组成,他们组织培训课程并参加专家委员会,他们的作用不仅是将WHO总部制定的标准传给各地区,而且还将当地差异纳入日内瓦总部的决策中;第三层,也是最基层包括了在各成员国工作的卫生统计人员,他们接受短期培训,并与第二层的人员一起践行统计标准。由此,这三层网络得以把WHO的标准带到国家层面,基层的统计员也有各种渠道向日内瓦反馈,以此来形成互动(见图2)。

图2 WHO三层统计设置[7](来源Statistics and the Language of Global Health,P159)

2.世界卫生组织疟疾控制的计划

全球消除疟疾计划(Global Malaria Eradication Program, GMEP)是WHO成立后于1955年开展的一项重要计划,这一计划旨在通过大力喷洒一种灭虫剂DDT(滴滴涕,学名双对氯苯基三氯乙烷),在蚊子产生抗药性之前控制疟疾的传播。GMEP一共覆盖了52个国家,截至1969年结束时共花费了14亿美元。

在WHO看来,这项计划在实际工作中收集的统计数据是快速根除疟疾的关键,这使得他们能够跟踪现有的疟疾病例,并向行政部门报告以采取后续行动。他们的技术不仅是喷洒DDT的技术,也是一个链接全球和地方统计实践的技术。

在具体的实践中,世界卫生组织发布了疟疾控制实地工作的统计手册,出版了《疟疾工作者统计笔记》等指南,里面详细记载了实地抽样和记录健康统计数据的方法,并解释了统计测试背后的原则。基层统计工作者将数据汇集到世界各地的由WHO支持的疟疾研究中心,经过专业人员分析后再将结果传回日内瓦总部用于下一步的行动。

3.世卫组织疟疾控制在台湾地区的实践

在冷战的背景下,台湾被西方集团认为是一个重要的前沿阵地。因此,西方集团认为对台湾的公共卫生援助的成功可以向其他地方证明WHO技术援助的有效性。

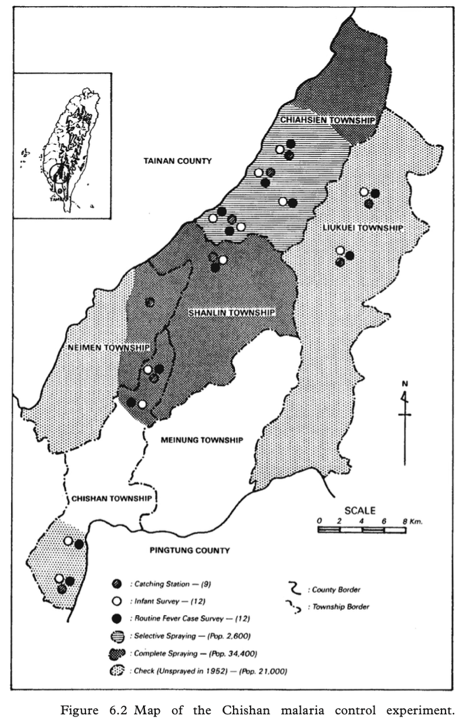

WHO在1956年派出了三位专家前往高雄,并在台湾疟疾研究所(Taiwan Malaria Research Institute, TMRI)的合作下在旗山(今台湾省高雄市东北部辖区)开展了一项基于统计学的疟疾控制实验。如图3所示,旗山被分成三个区域,深灰色地区为全面喷洒DDT的区域,浅灰色为选择性喷洒,白色地区不喷洒。就如同Sydenstricker在卡特罗格斯县所开展的实验一样,在旗山的实验也并未按照预想的方向发展。由于未喷洒DDT地区的居民(地图白色部分)抗议他们被排除在外,因此这一对照试验仅仅持续了短短几个月就结束了,这导致了数据收集是不完整的。尽管如此,这份数据仍然使得WHO批准在台湾喷洒DDT作为控制疟疾的手段。

在正式开展行动后,喷洒DDT的小队的分工非常严密:有两人负责准备DDT液体,四个人负责喷洒,一个人负责前哨准备(如图4),并且在此基础上设计了一个遍布全岛的疟疾控制网络,并使用统计数据进行监测形成了非常严格的惩罚或奖励的机制。因此,不同级别的参与者通过统计系统联系在一起,统计数字允许专家从远处进行治理,尽管专家也意识到对数字依赖的负面影响(例如专家曾在给WHO的信中抱怨冷冰冰数据根本无法反映公共卫生工作者的热情与能力)。而通过这样的统计实践,公共卫生专家推广了他们的专业知识,并成功使他们自己成为推广类似方案的合适人选。所以这些

专家后来也被WHO聘请去参与其他地区的疟疾控制计划。

图3旗山疟疾控制实验 图4 DDT喷洒小队分工

4.总结

WHO的案例生动反映了一个现实,全球健康项目在战后是由统计数字来控制的。因此我们在实践中看到,专家和当地工作人员通过收集数字,回报数字,以数字被连接在一起。当我们把WHO的统计系统与定县的故事比较的话,专家并不能像之前一样主导着决策而将数字看作是从属的地位,统计数字的重要性前所未有的体现出来。

同样,地缘政治的因素在这里不能被忽视。一方面,选择台湾成为一个试验区是受到冷战背景的影响,另一方面,疟疾控制的计划之所以最终在1965年取得成功,除了统计系统发挥的作用外,还有受到此时的岛内威权政治的因素影响。

最后,依靠地方专家提供的统计数据促进了一个全球的公共卫生决策系统运行,尽管顶层决策和地方专家可能分别出于不同的目的。

参考文献:

1. Lin, Yi-Tang. Statistics and the Language of Global Health: Institutions and Experts in China, Taiwan, and the World, 1917–1960. Global Health Histories. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

2. 林意唐."外国卫生组织与民国黄金十年的公共卫生实验——定县乡村保健系统与中央卫生设施实验处的江宁实验县(1928—1937)." 医疗社会史研究,2017

[1]Porter, Theodore M. The rise of statistical thinking, 1820–1900. Princeton University Press, 2020.

[2]Desrosières, Alain. The politics of large numbers: A history of statistical reasoning. Harvard University Press, 1998.

[3]Merry, Sally EThe Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking.Chicago and London: University of Chicago Press, 2016

[4]Espeland, Wendy Nelson, Michael Sauder, and Wendy Espeland. Engines of anxiety: Academic rankings, reputation, and accountability. Russell Sage Foundation, 2016.

[5]Adams, Vincanne. Metrics: What counts in global health. Duke University Press, 2016.

[6]Lin, Yi-Tang. Statistics and the Language of Global Health: Institutions and Experts in China, Taiwan, and the World, 1917–1960. Global Health Histories. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. P8

[7]Lin, Yi-Tang. Statistics and the Language of Global Health: Institutions and Experts in China, Taiwan, and the World, 1917–1960. Global Health Histories. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. P159