近年来,学术界出现了“再看李约瑟”的一种研究动向。为什么现在要再看李约瑟?如何再看李约瑟?李约瑟及其知识遗产在当代还有意义吗?如果有,该如何来理解?剑桥大学麦克唐纳考古研究所研究员、剑桥大学丘吉尔学院院士、剑桥李约瑟研究所所长梅建军老师综述了近年来Isis、Technology and Culture和Cultures of Science等国际科学史期刊上有关李约瑟知识遗产的相关论文,在全球史、文明史的视角下重新审视“李约瑟之问”,李约瑟及其知识遗产在当代的意义。

再看李约瑟

——浅谈李约瑟在当代的意义

01 “再看李约瑟”论题的选择与论坛筹划

英国生物化学家和科学技术史家李约瑟(Joseph Needham, 1900-1995)和他的卷帙浩繁的系列丛书《中国的科学与文明》(Science and Civilisation in China,以下简称SCC)近年来在国际科学史界再次受到关注。1937年,李约瑟所在的生物化学实验室迎来三位中国学生,其中一位是来自南京的鲁桂珍,李约瑟也渐渐对中国有所了解。1942年,李约瑟受英国政府之命出任英国驻华使馆的科学参赞,在之后的四年中,负责中英科学合作馆的工作,同时着手为SCC的写作收集资料。1946年,李约瑟卸任中英科学合作馆馆长职务,赴巴黎任联合国教科文组织自然科学部主任。1948年5月15日,李约瑟正式向剑桥大学出版社提交了SCC的写作计划。随着这本大书的展开与国际合作团队的扩大,在李约瑟的率领下,来自不同国家和地区的学者通力合作,持续了半个世纪进行这个宏大的撰写计划。当初预计出版一本专著的设想不断地被改变,最终扩展成为7卷28分册的系列丛书。1954年,该书第一卷·导论问世。随后于1956年出版了第二卷·科学思想史,1959年出版了第三卷·数学、天学和地学。目前,该套丛书已经出版了25分册,还有3个分册仍在写作过程中。李约瑟及其SCC的开拓性探索在全世界范围内持续不断地产生着影响。

2019年,荷兰科学史家兼任Isis期刊主编H·弗洛里斯·科恩教授(H. Floris Cohen)在编者导言中表示“为了纪念二十世纪一位伟大的科学史家的不朽成就,通过探索他的工作对今天的我们仍有何意义,这是反思的目标。”探究李约瑟及其SCC,这本宏大的、跨文化、跨学科的比较研究为当今科学技术史的研究有何贡献及启发。德国马克思·普朗克科学史研究所所长薛凤教授(Dagmar Schafer)2018年8月3日在柏林组织了“再看李约瑟”(A Second Look at Joseph Needham)的学术研讨会,并邀请了科学史、医学史、考古学等领域的学者对这一议题进行跨学科的对话,论坛论文刊载于Isis与Technology and Culture期刊上。

如何再看李约瑟呢?如何重新审视SCC所涉及的研究主题、方法论和研究路径。科恩教授的建议是探讨SCC在西方、中国、日本、韩国的接受史,SCC里哪些部分现在具有历史意义(historiographical interest),哪些部分仍可被视为对当前和未来讨论的重要贡献。薛凤教授则想要强调李约瑟的研究已走向全球,应该从全球史的视角再看李约瑟,同时反思近代科学史的发展如何影响我们对李约瑟研究路径(Needham's approach)的理解。2018年1月22日“再看李约瑟”论坛计划正式形成,聚焦的关键问题是李约瑟对全球科学史的概念化(conceptualization)如何与当前的争论产生交集;李约瑟的SCC与学科(社会和文化史学研究)、史学“转向”(实践和物质)、全球化(当代全球史与全球化)的关系,评估李约瑟及其SCC的当代意义。

02 “再看李约瑟”论文综述

美国匹兹堡大学历史系教授那葭(Carla Nappi)和纽约新学院大学媒体和文化研究教授麦肯齐·沃克(McKenzie Wark)建议我们应该创造性地阅读SCC这类百科全书式的著作,不能把它作为信息和历史事实的储存库,而是沿着两种路线:作为概念和生成性叙事碎片(generative narrative detritus)的档案。她们合作阅读并以对话式的文本呈现,沃克结合李约瑟早期著作对正文进行了研究,探讨其所使用的概念工具;那葭研究脚注,她认为李约瑟的生活经历、学科训练影响了他的写作方式,回顾SCC时,她发现自己在用古生物学家的眼光看待,看到从正文中沉淀的东西——脚注。她发现了一种李约瑟关于引语的矛盾心理即不能完全依赖引文,但又无法避免。“引文,就是断章取义,从故事中删除一段陈述。”为了理解作品中的陈述我们必须去查阅原文,而不是依赖第二手或第三手的解读,同时认真对待语境,理解语境是讲述故事的方式,语境赋予引文意义。SCC第一卷的大部分内容都围绕着文本引用、记忆中的对话和尚未被遗忘的图象组成,引文如同化石,告诉我们一些关于来源的重要信息。沃克认为李约瑟是“被忽视”的人物,她认为现在西方马克思主义有影响力的叙述都忽略了李约瑟及其与西方马克思主义的微妙关系。两次世界大战之间,他积极参与剑桥的左翼政治圈,与J.D.贝尔纳(J. D. Bernal)和J.B.S.霍尔丹(J. B. S. Haldane)等人交往甚密,但与20世纪30年代剑桥的其他左翼科学家相比,他又不是一个正统的马克思主义者,他没有加入英国共产党员,SCC“与其说是为了阐明马克思主义对科学实践的世界观,不如说是为了让马克思与世界上的其他思维方式和行为方式进行对话。”

美国斯沃斯莫尔学院副教授陈步云(Bu Yun Chen)认为李约瑟提出了一种历史观,将他对物质世界的理解与他对社会过程的解释结合起来,在这个过程中,物质、社会和理想领域是相互构成的。因此她探讨了李约瑟关于物质(matter)和形式(form)的思想,揭示了他在早期的科学和社会变革著作中是如何发展出一套系统的唯物主义理论的。将李约瑟带入与新唯物主义者(new materialists)的对话中,以反思在将社会现象与物质现象之间的关系理论化方面所面临的挑战。她质疑了一种包涵一切的物质性,这种物质性牺牲了世界生产中决定性结构和历史的作用,并追问:我们如何才能建立一个物质的/物质性/物质主义(material/materiality/materialism)的框架,而不排除或封闭已经嵌入的文化政治、社会生产关系和历史偶然性?陈步云总结到,在李约瑟看来历史变化的内容由其成分和组合决定,正如科学方法之于物质世界的转变,历史依靠物质与形式的辩证综合,李约瑟视文明为有机结构,由无所系统关联的部件所构成。陈步云表示为了达到一个更连贯的物质性的概念,我们需要重访根本的问题,不要事先假定,欧洲的哲学传统是唯一重要的。

美国西北大学历史系副教授海伦·蒂利(Helen Tilley)关注到李约瑟对中国科学的研究不仅分散了学界对欧洲的注意力,推动“去中心化”(Decentering)的研究,也提出了科学、现实与理性应如何定义的核心问题。海伦·蒂利总结科学史研究目前有两个断层线(fault lines),科学史学家有一个挥之不去的欧洲(和美国)难题,即使该领域已经经历了自己的跨国、帝国和全球转向,扩大了其范围。同样,地区研究学者也有一个科学难题,尽管他们坚持认为非欧洲人的知识和创新应该在全球科学、技术和医学的历史中占有一席之地。海伦·蒂利仔细研究了由这些断层引起的争论,并呼吁学者们尝试多中心的、互通交叉的科学史研究,有必要对世界各地的知识分子、“杂活工”(bricoleurs)和政体产生和改造思想的工具,使其运转的方式进行新的综合研究。

台湾阳明交通大学与社会研究所教授郭文华以“李约瑟论题”中的普世科学(ecumenical science)的建立为重点,回顾了SCC中的医学卷,仔细阅读了《针灸与艾灸的历史与原理》(Celestial Lancets: a History and Rationale of Acupuncture and Moxa),这是第一本专门研究这一主题的英文学术著作,注意到越来越多的医学史工作已经脱离了李约瑟的实证主义方法。郭文华呼吁恢复李约瑟的折衷主义,将中国医学(Chinese medicine)作为一种活的传统。人类的各种医学传统会融合成一种普世性的医学吗?郭文华表示把普世医学作为文明滴定的终点是没有保证的,可以期待更多的中医发现,以证明更多跨文化跨学科研究的必要性,但这些案例是否能导致在亚洲或世界其他地方治疗的融合依旧存疑。

法国国家科研中心和巴黎第七大学的教授林力娜(Karine Chemla)是中国数学史研究专家,她从语言学的角度切入,强调了语言与科学活动的关联性,认为SCC第7卷赋予了汉语在科学实践中的骄傲之处。这一卷的论点主要是为了反对法国汉学家葛兰言(Marcel Granet)在1920年和美国汉学家德克·卜德(Derk Bodde)在1970年代提出的观点,即中国文字阻碍了科学的发展。林力娜概述了北欧汉学家何莫邪(Christoph Harbsmeier)在第7卷的第1部分以及李约瑟和肯尼斯·罗宾森(Kenneth Robinson)在第2部分中的论证方式。但是她认为李约瑟和肯尼斯·罗宾森对德克·卜德立场的反驳虽然可能是创新的,但是论点具有共同的基本特征。他们都主要从其知识交流功能的角度来看待汉语。林力娜认为数学实践者的汉语写作共同体不断塑造技术语言(technical languages),这些技术语言利用了汉语,但也为他们追求目标增加了可用的汉语资源,由此形成的技术语言不仅仅是与同行交流的一种手段也是一种工作工具,林力娜认为一种语言和用这种语言所做的工作是共同建构的。

中国科学院自然科学史研究所的张柏春和田淼关注了李约瑟对中国机械的跨文化比较研究。他们认为SCC为读者提供了一种崭新的科技视角,李约瑟用跨文化比较方法,在全球背景下,创作了一部关于中国科技的“关联史”(connected history) 在SCC的机械工程分册(第4卷第2部分)中,撰写了前现代中国的许多发明,包括高效的马具、指南针和水车连杆擒纵机构。李约瑟进一步试图证实天文钟表和旋转与直线运动相互转换等发明在欧亚大陆的可能起源和跨地区传播(包括刺激传播)。尽管中国知识对任何欧洲发明的影响都很难提出令人满意的论点,但李约瑟的方法论,甚至他富有启发性的推测,对现在和未来的学术研究都具有真正的意义。

莱顿大学考古学家麦克尔.H. G.奎珀斯(Maikel H. G. Kuijpers)的知识兴趣广泛,他的研究工作横跨在知识史、人类学、社会学和考古学。奎珀斯讨论了工艺、科学和技术之间的联系,通过技能的概念(the notion of skill)和感知范畴(perceptive categories),在科学和工艺(技术)这两种认知结构之间回旋。奎珀斯认为物质性(materiality)允许一种综合的思考方式,就像李约瑟在SCC中所采取的方法一样,一种寻求协调科学和工艺知识的方法被提出,并提供了一个潜在的途径让社会和物质现象之间的关系可以被探索。他认为李约瑟的魅力在于其“中间性”(Needham’s In-Betweenness),李约瑟最初是一名生物化学家,后来在学科之间徘徊,将自己变成了历史学家和汉学家。他早期的机械论观点模糊了有机论,并为他提供了介于机械论和活力论之间的位置。他的马克思主义是一种异端的变体,在几种理论模型和宗教之间游走。作为一名公共知识分子,他能够将自己定位在学术界和公众之间。从根本上说,他在中国和欧洲之间移动。这种中间性使李约瑟成为一个难以定义的人物,他的思想也很复杂,同时,这也正是他如此有趣的原因。

英国剑桥大学李约瑟研究所所长梅建军教授从世界知识流通史的角度对李约瑟的知识遗产也进行了思考。他以白铜和钢铁的两个案例研究为切入口,考察了研究范式的转变,从爱国主义或民族主义的路径到全球史的路径。他认为,李约瑟的研究仍然在许多方面为正在进行的研究树立了一个标志,特别是对全球知识和技术流通的跨文化比较方法对当代学者仍然具有深远的意义。梅建军教授强调李约瑟与当今研究工作的相关性是复杂的。过去二十年的研究已经取得了很大的进展,如今李约瑟已经或正在变成一个过时的人物,还在阅读李约瑟著作的人已经不多了。但是与其认为李约瑟的作品完全过时,不如从重新审视它中获得一些东西,以批判的眼光发现新问题,推动研究深入发展。李约瑟给这个领域留下的知识遗产是丰富多样的,远超出了所谓的李约瑟问题,值得再访并展开更系统的研究。

正如威斯康星大学麦迪逊分校科学史教授弗洛伦斯·C·夏(Florence C. Hsia)和薛凤在主编导言中总结,尽管一些学者在继续研究“李约瑟问题”,另一些人在反驳其反事实、比较主义和文明研究的前提,以启动编写全球科学史的替代方法,科学史的领域已经摆脱了李约瑟的二分法和现代科学类别,以应对不断扩大的学科和政治职权范围的挑战,与李约瑟关于传统和文化特定科学将融合为现代世界科学的愿景相对立的是,我们对全球化科学、技术与医学史(History of Science, Technology and Medicine, HSTM)持有多样化的视角。

03“李约瑟之问”的争议

2020年,《三联生活周刊》在李约瑟诞辰一百二十周年之际回顾了李约瑟所提的世纪之问,并编辑专栏“再问‘李约瑟之问’”以做纪念。清华大学科学史系教授吴国胜则提出了李约瑟之问是伪问题的观点,其理由有二:一是李约瑟“完全按照西方人对科学的理解来对中国古代科技进行盘点”、“是以一种深刻的西方中心主义来反对表面的西方中心主义”;二是认为李约瑟的《中国的科学与文明》存在“科技不分,以技代科”的问题。“李约瑟的中国古代科技史,其实是一部技术史,或者说是按西方现代科学的框架来编制的一部中国古代的技术史。”上海交通大学科技史教授江晓原在2001年李约瑟诞辰100周年时发文表示李约瑟是被中国人误读了,他同样表示“李约瑟难题”实际上是个伪问题。2009年,江晓原指出,李约瑟问题是一个伪问题,因为中国科学技术在过去在“世界领先”的图景是虚构的,西方人的路径不同,“领先”是无法定义的。清华大学刘兵教授也认为,随着后现代学说的发展,“李约瑟问题”不再是西方研究中国科学史的主流学者们所关心的问题,其存在的前提,随着科学史理论的进展而被基本消解了。

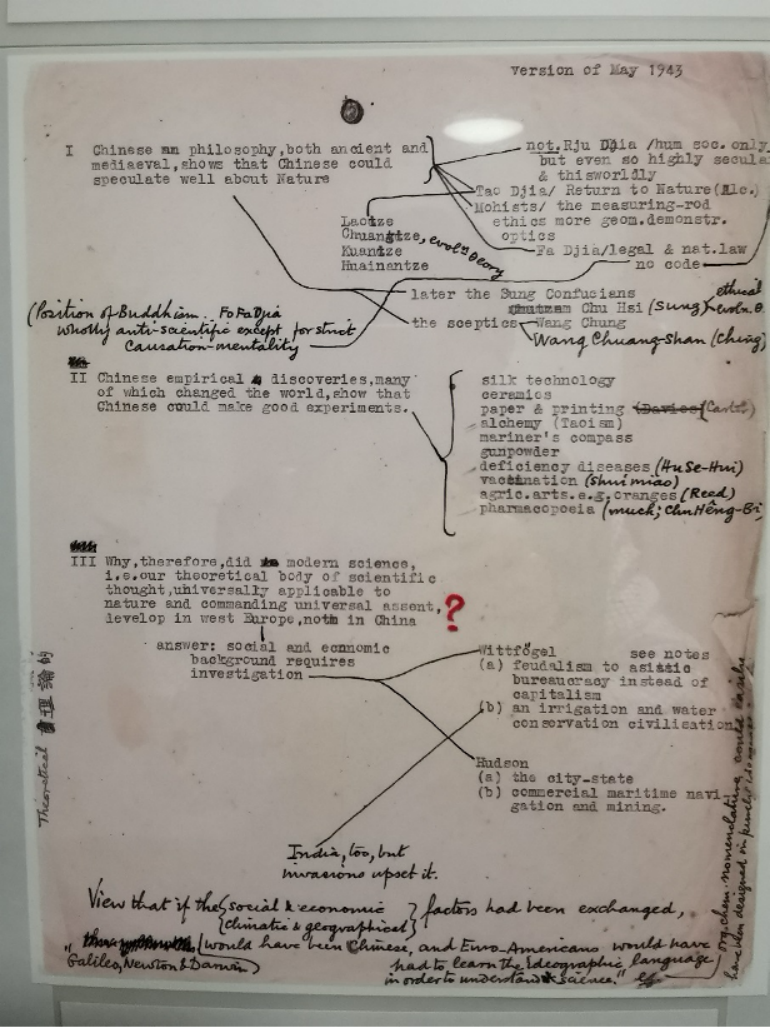

对此也有学者表示反驳并呼吁重新发现“李约瑟之问”的价值。梅建军坚定地表示“李约瑟之问”不是伪问题。李约瑟尽管按照现代科学的学科分类体系和相关概念,来整理和研究中国古代的科学与技术,但这与具有特定政治和思想内涵的“西方中心主义”不可同日而语,把李约瑟的研究视为“西方中心主义”是一种误读,没有注意到李约瑟对现代科学这一概念有他自己的理解和语境。同时反驳认为李约瑟“科技不分,以技代科”是没有根据的批评,有失公正持平。梅建军以李约瑟档案资料为证据表明李约瑟对科技、前科学、近代科学等概念具有明确的区分,可见李约瑟在1943年草拟了的演讲提纲(见图1),其中也有“李约瑟问题”的早期表述“为什么近代科学,即我们普遍适用于自然并为普世所公认的科学思想的理论化体系,发展在西欧,而不在中国。”提纲中清楚地表明了“李约瑟之问”提出的思想逻辑,那就是中国古人有很好的关于自然的哲学思考,有很多基于实验的经验性发现,但为什么没有走到“近代科学”这一步?李约瑟对“近代科学”的理解特别强调了其普适性和普世性的特征。

图1 李约瑟1943年演讲提纲照片

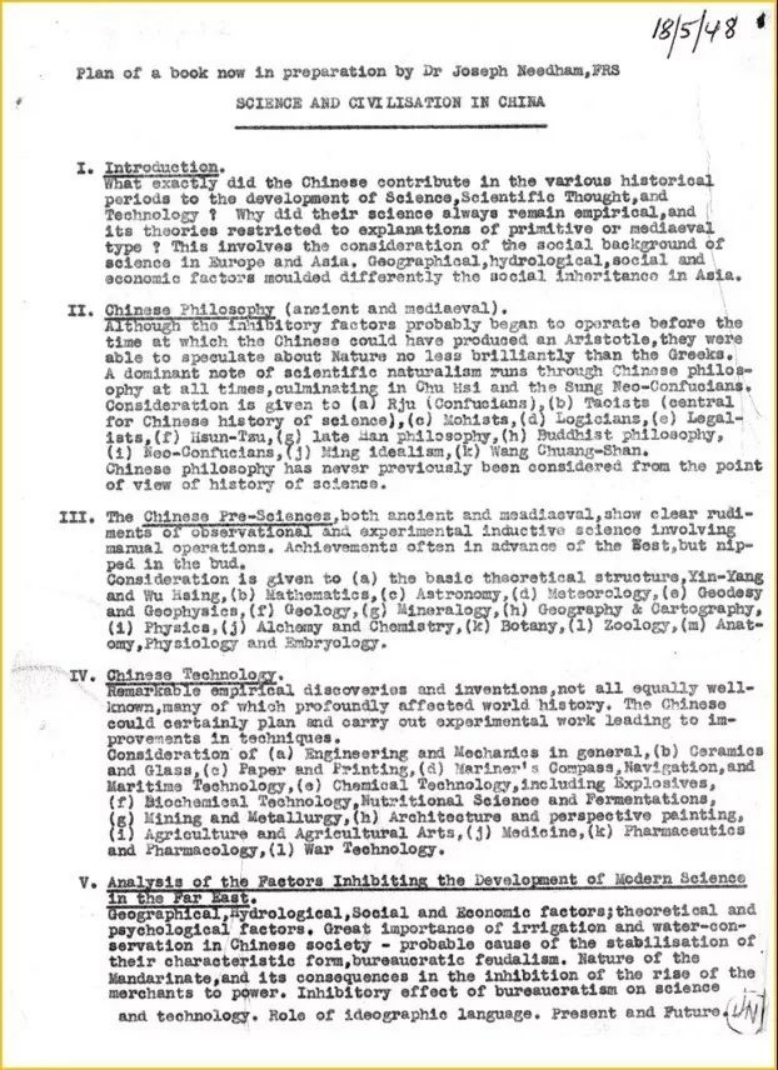

在1948年提交给剑桥大学出版社的一份书稿计划(见图2),李约瑟使用了“前科学(pre-science)”这样的概念,以便与“近代科学(modern science)”相区别。该书计划有五章:一、导言,二、中国哲学(古代和中世纪),三、中国前科学,四、中国技术,五、阻碍近代科学在远东发展的因素分析,可以看出,李约瑟对“前科学”、“技术”和“近代科学”这几个概念的使用是有明确区分的。“中国前科学”即“古代和中世纪,展现基于观察和实验的归纳性科学,也包括手动操作,成就领先于西方,但止于萌芽状态。”这一章具体内容包括阴阳五行、数学、天文学、炼丹术等。“中国技术”一章的内容则主要是经验性的发现和发明,包括指南针、火药、矿冶、机械、制药、农业和航海等。梅建军表示在李约瑟的思想体系以及其后的写作中,不存在“科技不分,以技代科”的问题。

图2 李约瑟1948年提交给剑桥大学出版社的

《中国的科学与文明》写作计划

斯坦福大学中国历史学教授墨磊宁(Thomas S.Mullaney)在采访中表示:“我们应该感谢李约瑟和‘李约瑟之问’,在20世纪中后期人们都在讨论并回答这些问题,我们所有学习中国科学和技术历史的人,都是某种形式上的李约瑟的子孙……要批评‘李约瑟之问’很容易,但是提供一个替代它的问题就难得多。所以正是‘李约瑟之问’的存在,让我们有机会提出更复杂的问题。”清华大学刘钝教授同样表示:“李约瑟问题”是一个启发式的主题论纲,借助它不仅可以展开对中国古代科学、技术与社会的宏大叙事,还能引导人们对科学革命、现代化的途径、以及文化多样性与科学普适性间的张力等议题进行深入思考。刘教授还认为,李约瑟的大问题和他的中国叙事也有助于我们理解近年史学界提倡的长时段“大历史”(long-term history)的意义。

图3 《历史宣言》

04 李约瑟及其知识遗产在当代的意义

2015年7月4日,在剑桥李约瑟研究所举行了以“李约瑟的知识遗产”为题的学术研讨会,以纪念李约瑟逝世20周年(见图4)。这次研讨会的目的:一是反思李约瑟的知识遗产,理解其对世界知识流通史的影响以及对几代学者的广泛影响,二是评估李约瑟的遗产和他所创办的研究所,展望未来研究方向。约30名受邀学者参与了此次研讨会。研讨会分为四部分,分别由罗界(Geoffrey Lloyd)、胡司德(Roel Sterckx)、梁其姿(Angela Leung)和梅建军担任主席,第一部分的主题是“与李约瑟博士合作与SCC项目:反思与回忆”由白馥兰(Francesca Bray)、华道安(Donald Wagner)、柯玫瑰(Rose Kerr)、叶山(Robin Yates)、梅泰理(Georges Métailié)、格力高利·布鲁(Gregory Blue)和古克礼(Christopher Cullen)分别作了报告;会议的第二、三部分关注“李约瑟的知识遗产和东亚科学史、技术史和医学史的未来方向”,刘钝(Liu Dun)、罗维前(Vivienne Lo)、塚原東吾(Togo Tsukahara)、祝平一、薛凤、孙小淳、吴章(Bridie Andrews)等人发表了13篇论文;第四部分是圆桌会议,讨论了李约瑟研究所在东亚科学、技术和医学史研究的发展,探索海外研究所如何继续在促进前沿研究和与更广泛的学术界进行跨文化交流方面发挥核心作用。

图4 出席李约瑟工作坊的代表合影

2019年2月28日,应马丁·鲍尔(Martin Bauer)教授和任福君教授的邀请,梅建军老师参加了在伦敦经济学院召开的一次会议,讨论了由中国国家创新战略研究院创办的《科学文化(英文)》(Cultures of Science)期刊的发展战略。会议商定该期刊将在2020年出版一期关于李约瑟知识遗产的专刊,以纪念李约瑟逝世25周年,梅建军担任客座编辑,负责邀请学者投稿。经过长时间的讨论、审阅和编辑最终出版了两期“李约瑟的知识遗产”专刊。这两期特刊包括五篇论文、四篇研究论文和一篇李约瑟博士早年撰写的一份从未发表的内部报告。除了罗界(Geoffrey Lloyd)教授及付邦红教授的两篇论文外,其他七篇论文均为2015年李约瑟知识遗产研讨会上发表的论文。

罗界教授认为李约瑟的讨论有赖于学科分类,而这种分类多已过时,李约瑟的研究集中在发明优先权上(who did what first)。罗界表示历史研究已表明在埃及、美索不达米亚、印度、古希腊和古中国以及17世纪的欧洲和以外,科学发展的很多突破,所有这些都需要对发生作用的社会、政治、经济、组织和知识因素展开细致的分析,“古代社会的不同经验可以提供今天仍适用的教训”。

英国爱丁堡大学荣休教授白馥兰认为李约瑟的基础性贡献就是发现了中国的许多文明,从而让世界和中国人自己了解到中国人的辉煌过去,使中国不能被贬低成低劣文明或被排除在科学的历史之外。

英国伦敦大学学院中国健康与人类中心的罗维前教授关注到李约瑟的普世情怀,在其关于李约瑟的世界共同体意识的短文中指出李约瑟愿景的吸引力不仅在于其对科学史的欧洲中心主义叙事的去中心化,还在于他对一个更好的世界的追求。李约瑟遗产的一个重要方面是"天下大同"(All under Heaven as One Community)的愿景。在文化意义上,李约瑟倡导的不是文明的冲突而是文明的互通互融,和谐共存,是真正的普世情怀,以文明的名义进行统一。关于这种普世情怀,罗维前指出是"基于社会主义、基督教和20世纪的科学乌托邦信仰。她进一步指出:"科学史研究者有必要重新理解和反思李约瑟的思想遗产,从而建立新的国际学术合作网络,在全球化的世界中发挥应有影响。

梅建军最后从“比较文明史”与“文明整体观”的角度再度阐释了李约瑟“百川归海”的发展愿景。李约瑟的基本假定是所有人都平等地对自然现象进行探索,从时间上看,古代科学和中世纪科学都将演变为由所有人都理解的统一语言表达的近代科学,从空间上看,具有民族印记的各地方科学都将在世界共同合作中如“百川归海”一样融为一体。梅建军表示,李约瑟在此提供的是一种整体的观念,对人类未来发展的关注,他的“百川归海”思想不仅是对历史的观察和总结,也是对人类文明的一种预测。他坚信人类的文明必将融合归一,不仅仅是科学发展本身,而且是人类文明的整体趋势。他的书命名为《中国的科学与文明》,但是人们谈论更多的只是科学,而低估了他对文明发展的看法。李约瑟认为中国文明在诸多特征上不同于西方,其哲学和科学思想有其独到的特征,对人类未来的发展或有重要的价值,因为他相信人类文明的未来必然基于一个共同的“普世科学”。同时李约瑟强调了自然科学只是人类经验形式的一种,还有其他的经验形式存在,这本身体现的也是一种文明的整体观,或许可以视作人文与科学的融合统一。

李约瑟从宏观层面对不同区域文明(包括非西方文明)价值的肯定是包容性的,与当代学术对文化多样性的强调完全一致,李约瑟“百川归海”的思想暗含了人类文明必将融合归一的信念,这与当代世界强调文明的互鉴、宽容和交融也是一致的,其普世情怀包含巨大的道德力量。讲座结束之际,梅建军老师分享了李约瑟引为座右铭的两句话:一是“要以广阔的视野思考问题”;二是“要找到能激励自己去执着追求的东西”。

参考文献

[1] Cohen, H. Floris,” Editor’s Introduction.” Isis 110.1 (2019):91-93.

[2] Nappi, Carla, and McKenzie Wark. "Reading Needham now." Isis 110.1 (2019): 100-108.

[3] Buyun. Chen, "Needham, Matter, Form, and Us." Isis 110, no. 1 (2019): 122-128.

[4] Tilley, Helen. "A Great (Scientific) Divergence: Synergies and Fault Lines in Global Histories of Science." Isis 110.1 (2019): 129-136.

[5] Kuo, Wen-Hua. "An ecumenical medicine yet to come: reflections on Needham on Medicine." Isis 110.1 (2019): 116-121.

[6] Chemla, Karine. "Needham and the issue of Chinese as a language for science: Taking a linguistic turn materially." Isis 110.1 (2019): 109-115.

[7] Baichun, Zhang, and Tian Miao. "Joseph Needham's Research on Chinese Machines in the Cross-Cultural History of Science and Technology." Technology and Culture 60.2 (2019): 616-624.

[8] Kuijpers, Maikel HG. "Materials and Skills in the History of Knowledge: An Archaeological Perspective from the" Non-Asian" Field." Technology and Culture 60.2 (2019): 604-615.

[9] 《一个谜题的历史路径——专访清华大学科学史系教授吴国胜》,《三联生活周刊》2020年第46期,第48-52页。

[10] 江晓原:《被中国人误读的李约瑟——纪念李约瑟诞辰100周年》,《自然辩证法通讯》2001年第1期,55-64页。

[11] 江晓原、刘兵:《李约瑟在今天的意义与局限——从<李约瑟:揭开中国神秘面纱的人>说起》,《中国图书评论》2009年第8期,第47-52页。

[12] 梅建军:《“李约瑟之问”不是伪问题》,《社会科学报(上海)》,2020年12月3日,第5版。

[13] 《李约瑟之后,我们需要什么样的比较科学史——专访斯坦福大学教授、2018费正清奖得主墨磊宁》,《三联生活周刊》2020年第46期,第54-58页。

[14] 刘钝:《大问题、大滴定、大历史》,《科学文化评论》2015年第5期,第5-20页;刘钝:《李约瑟的世界和世界的李约瑟》,《自然科学史研究》2002年第2期,第155-169页。

[15] 2014年10月3日,布朗大学历史系助理教授乔·古尔迪(Jo Guldi)和哈佛大学历史系教授大卫·阿米蒂奇(David Armitage)通过剑桥大学出版社在互联网发布《历史宣言》(The History Manifesto)电子版,核心思想是批评当前史学界的“短期主义”与碎片化倾向,呼吁长时段“大历史”(long-term history)的回归,呼吁史家善用大数据统计工具和可视化工具,让史学与其他学科融会贯通,实现历史学科的现实意义和价值。Guldi, Jo, and David Armitage. The History Manifesto. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2014.(美)乔·古尔迪,(英)大卫·阿米蒂奇:《历史学宣言》孙岳译,格致出版社,上海人民出版社, 2017年。

[16] Lloyd, Geoffrey. "After Joseph Needham: The legacy reviewed, the agenda revised–some personal reflections." Cultures of Science 3.1 (2020): 11-20.

[17] Bray, Francesca. "From Needham to EASTS, or why history matters." East Asian Science, Technology and Society: An International Journal 13.2 (2019): 317-321.

[18] Lo, Vivienne. "How can we redefine Joseph Needham’s sense of a world community for the 21st century?." Cultures of Science 3.1 (2020): 58-61.